Warning: Undefined variable $author_name in /home/cytokine2/knee-pain.jp/public_html/wp-content/themes/xeory_base_knee-pain/functions.php on line 1221

靭帯炎や変形性膝関節症など、膝痛を起こすトラブルは様々です。それこそ関節外と関節内で組織の役割も異なるため、対処法や治療法がそれぞれ違います。ただ、根本的な原因が同じだとしたら……? そう、その諸悪の根源こそ「筋肉の硬さ」なのです。

筋肉が硬いとなぜ膝が痛くなるのか、膝痛を起こさないためにはどの筋肉をストレッチすれば良いのか、気になったなら今すぐチェック! すでに膝が痛い人も安心ください。ご紹介するストレッチには改善効果も期待できますよ。

「筋肉が硬い」と「身体が硬い」の違い

「筋肉が硬いっていうと、身体が硬いってことか」と思われる人も多いのではないでしょうか。間違いではなく深い関係性にありますが、実はイコールで結ばれる事象ではないのです。まずはその違いについて確認しておきましょう。

筋肉が硬くなる原因

筋肉が硬くなってしまうのには、2つの理由が考えられます。

筋膜の柔軟性が低下

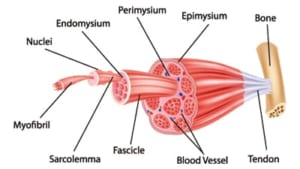

筋肉は、筋内膜(Endomyslum)、筋周膜(Perimysium)、筋外膜(Epimysium)と筋膜によって3段階に束ねられている

いわゆる一般的にイメージされる筋肉は、実は筋源線維という細い線維質がいくつも束になったものです。この、束にまとめるためのラップのような役割を果たす組織が筋膜。1本1本の筋源線維を覆う筋内膜、それらを束ねる筋周膜、さらに複数の筋周膜をまとめる筋外膜から成ります。

筋膜は水とコラーゲンで構成されている組織なのですが、身体を動かさないことでコラーゲンが結合し、それぞれの筋膜がくっついてしまいます。そうなれば、筋膜はもちろん伸展性を失い、いわゆる「硬い」という状態をつくり出してしまうのです。

筋肉が短縮

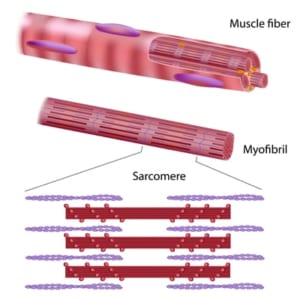

筋線維(Muscle fiber)は筋原繊維(Myofibril)から成り、筋原線維は複数の筋節(Sarcomere)で構成

筋肉が短くなるなんて想像しづらいかもしれませんが、実際に起こり得るのです。

筋源線維は、筋節という節がいくつもつながって1本の細い線維となっています。そして身体を動かさないと、この筋節は減少します。これが、筋肉が短縮する種明かし。ひとつひとつの筋節が伸びきる限度は決まっているので、筋節が減少すれば、おのずと筋肉は十分に伸びなくなるというわけです。

身体が硬くなる原因

筋肉が硬くなるそれとは少し違いますが、無関係ではありません。

関節の可動域制限

前屈してつま先に手が届かない。一般的な身体が硬いという現象ですよね。これは、関節の可動域に問題があります。関節の可動域とは、関節が動くことのできる範囲。股を180度に開くことができる人は身体が柔らかいと言えますが、股関節の可動域が広いからこそそれが可能です。

では、なぜこれが筋肉の硬さと無関係ではないかと言うと、関節の可動域制限の原因のひとつが、筋膜の柔軟性の低下だから。つまり、筋肉の硬さを改善すれば、関節の可動域も広げることができる(=身体が柔らかくなる)と言えるのです。

筋肉が硬いと膝が痛くなる理由

それでは、本題の「筋肉が硬いと膝が痛くなる」のお話に入りましょう。冒頭でも触れたように、膝痛と言っても、関節の外で起こるものと中で起こるものがあります。

膝の関節外への影響

硬い筋肉は収縮している状態が続いています。そのためオーバーユース(過使用)やマルユース(誤使用)を起こしやすいと考えられるのです。主にオーバーユースになるケースが多く見られます。疲労が回復しないうちから過度な負担が続き、炎症。具体的には次のような疾患が起こりやすいでしょう。

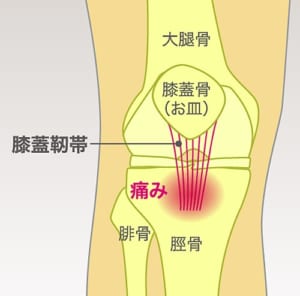

膝蓋靭帯炎(しつがいじんたいえん)

膝下あたりに痛みが生じる疾患です。ジャンパー膝とも呼ばれ、バレーボールやバスケットボールなど、ジャンプ運動を頻回に行うスポーツに多く見られます。

膝蓋骨(膝のお皿)と脛骨(すねの骨)をつなぐ腱(靭帯)で、膝蓋骨をまたいで太ももの筋肉ともつながっています。そのため、太ももの筋肉が硬くなると、その負担がこの連なりの末端である膝蓋腱(膝蓋靭帯)に蓄積されてしまうのです。

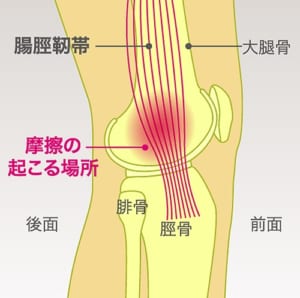

腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)

こちらはランナー膝と呼ばれる、マラソンに多い症状です。腸脛靭帯は太ももから脛の上部までの外側に位置し、筋肉が途中から靭帯に移行したもの。炎症自体は太ももの骨と腸脛靭帯が摩擦することで起こるのですが、硬い筋肉ではその負担を軽減できず、ダメージが大きくなることも考えられます。

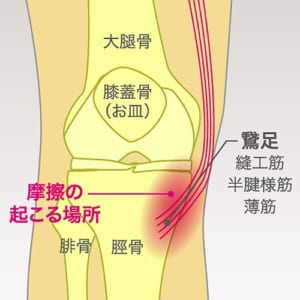

鵞足炎(がそくえん)

太ももから膝の内側には、縫工筋(ほうこうきん)・半腱様筋(はんけんようきん)・薄筋(はくきん)という3つの筋肉から成る腱が集まっています。これが、鵞足です。

膝を曲げ伸ばしするときに鵞足が骨でこすれたり、鵞足の腱と腱が摩擦することが炎症の原因。関連する3つの筋肉が硬く伸縮性に乏しいと、腱にかかる負担が増してしまいます。

膝の関節内への影響

筋肉が硬い、つまり硬直していては骨が常に引っ張られている状態となるため、身体の歪みからアライメント不良につながります。アライメントとは「配列」や「整列」という意味で、ここでは太ももから足先までのレッグラインのこと。これが正常な配列ではなくなる可能性があるということです。もちろん要因は先天性や生活習慣など様々ありますが、筋肉の硬さもそのひとつにあげられます。

アライメント不良を起こすと膝への負担が増し、関節を覆う関節包や血流などに悪影響が生じることに……。また、関節外ではありますが靭帯にも影響するため、前出のような靭帯炎(腱炎)の要因にもなります。

O脚

O脚は、膝関節の位置が正常なアライメントよりも外にずれている状態です。改善されないまま膝の内側への負担が大きくなれば、軟骨が削れて関節内に炎症が起こる、変形性膝関節症の発症も危ぶまれます。

原因は、股関節や膝関節の歪み。そして、内ももの裏の筋肉が硬いことが、そういう状態をつくり出す要因のひとつなのです。

X脚

X脚はO脚の反対で、膝関節が内側にずれている状態。ただ、O脚と同じく、その状態が続くと膝の外側に負担が集中し、変形性膝関節症にもつながります。

X脚は太ももの外側や裏ももの外側が硬く緊張していることで、脛骨(すねの骨)が外に引っ張られて膝が内に入っていると考えられます。

【膝痛の原因別】ストレッチすべき箇所とその方法

筋肉の影響で膝が痛くなる理由が分かっても、どこの筋肉を柔らかくすればいいのか分からないという方。実はヒントはもう出ています。筋肉と膝痛は構造的に関連していますからね。

1、膝蓋靭帯炎でストレッチすべき筋肉

膝蓋靭帯は膝のお皿を介して、太ももの筋肉とつながっていると説明しました。つまり太もも、なかでも太もも前面の筋肉の柔軟性を高めることが有効と考えられます。

太もも前面の筋肉と言えば、4つの筋肉から成る大腿四頭筋。膝の曲げ伸ばしを司る筋肉です。

大腿四頭筋のストレッチ法

大腿四頭筋のストレッチ法は色々ありますが、ここでは立った状態で行う方法をご紹介しましょう。家でも会社でも、どこでも行えるストレッチです。

まず、ストレッチしたい足の膝を曲げて、足首を手で持ちます。その足のかかとを、グッとお尻に近づけましょう。すると、太ももの前側が伸びていることを感じるはずです。ただし、曲げている膝が身体の前に出てしまったり腰が反ってしまっては、十分な効果が得られなかったり身体の負担になることもあるので注意が必要。

バランスが難しい場合は、壁や椅子、机等に手を添えて支えながらやってもOKです。

2、腸脛靭帯炎でストレッチすべき筋肉

腸脛靭帯炎は太ももの外側の筋肉とつながる靭帯です。太もも外側の筋肉はと言うと、大腿筋膜張筋。この筋肉を柔らかくストレッチしましょう。

大腿筋膜張筋のストレッチ法

大腿筋膜張筋はタオルやチューブを使って、負荷をかけつつストレッチするのが効果的。仰向けに寝そべった状態で行うので、寝る前の習慣にしてもいいですね。

方法としては、ストレッチする足の裏にタオルを掛けたら、その足とは反対の手でタオルを持ち、そちらにゆっくり足を倒していきます。その後、足を頭の方にタオルで引き寄せます。このとき、お尻から太ももの外側が伸びていることを意識しましょう。

ポイントは、膝が曲がったり背中が浮いたりしないようにすること。タオルを持たない手を外に広げ、顔もそちら側を向くと、背中が浮きにくくなりますよ。

3、鵞足炎でストレッチすべき筋肉

鵞足炎はまさに、縫工筋・半腱様筋・薄筋を合わせた鵞足筋にアプローチします。膝の内側なんてピンポイントにストレッチできるの? と思われるかもしれませんが、次の方法で柔軟性を高めることが可能です。

鵞足筋のストレッチ法

鵞足筋のストレッチは座った状態で行います。TVを見ながらでも、CMの合間にできますね。

ストレッチする足を45度広げ、反対の足の膝を内側に曲げたら、股関節を折り曲げるのように背筋を伸ばしたまま前に倒れていきます。こうすると、膝から太ももの内側が伸びているのが実感できるでしょう。

背中が丸まったり、伸ばした足が内側に倒れてしまわないように注意してください。

4、膝のアライメント不良でストレッチすべき筋肉

O脚は太もも裏の内側の筋肉、X脚は太ももの外側や裏ももの外側の筋肉が関係しているので、そこを柔らかくしていきます。太ももの外側の大腿筋膜張筋は、腸脛靭帯炎の改善で触れたので割愛しますが、太もも裏のハムストリングについて詳しくご紹介しましょう。

太ももの裏側の筋肉は、半腱様筋(はんけんようきん)・半膜様筋(はんまくようきん)・大腿二頭筋(だいたいにとうきん)から成ります。これをまとめてハムストリングと呼びます。O脚の場合は半腱様筋、X脚は大腿二頭筋が特に関係しますが、ハムストリングのストレッチで同時にアプローチ可能です。

ハムストリングのストレッチ法

ハムストリングも大腿四頭筋と同じく、ストレッチ方法は様々あります。ここでも立った状態で行えるのもをご紹介しましょう。O脚が女性に多いからというわけではありませんが、家事の合間にちょうどいいストレッチかもしれません。

方法としては、まずストレッチする足を半歩前に。次に反対の足の膝を軽く曲げつつ、股関節から身体を前に倒していきます。伸ばした脚の膝が曲がったり、背中が曲がったりしないように気をつけてください。膝が曲がってしまう場合は、身体を倒す角度を浅くしても構いません。正しい姿勢で行える負荷から始めましょう。

膝痛予防ならまずは3ヵ月のストレッチ

膝痛や膝痛の因子それぞれに効果が期待できるストレッチをご紹介しましたが、ストレッチの効果は一朝一夕で現れるものではありません。最低でも3ヵ月は継続する必要があります。続けるということが一番難しいところかもしれませんが、各ストレッチ法に添えたタイミングなどを参考にしてみてください。

もちろん、筋肉の硬さが起因する膝痛でも、ストレッチで完全に予防できるわけではないですが、リスクを低減することは確実にできます。みなさんも、1日1回どこかのシーンに取り入れることにレッツトライ!